Llevábamos tiempo con ganas de hacerlo y por fin hemos encontrado el momento oportuno. Desde GALEO llevábamos tiempo queriendo lanzar una comunidad donde poner en común nuestras ideas, cuestiones y retos que agrupamos bajo el concepto ChipToCloud.

La idea tras el eslogan es sencilla, y está estrechamente vinculada a lo que nos dedicamos cada día.

La digitalización ha producido un impacto muy relevante en muchos aspectos de nuestras vidas, y en consecuencia en muchos aspectos, procesos y sistemas administrativos y empresariales. Lo ha hecho además a una velocidad trepidante. Baste ver cómo se ha transformado la banca, los seguros, el turismo y muchos otros sectores y servicios.

Sin embargo el impacto de la digitalización en la economías físicas, en los sectores económicos en los que interviene algún activo real —no virtual— como, por ejemplo, la industria, la fabricación de bienes de equipo, la automoción, la gestión de infraestructuras o la construcción, esta digitalización está siendo un proceso muchísimo más lento.

No dispongo de una explicación clara sobre esta diferencia, pero allá va un intento: es mucho más complejo. ¿De dónde viene esta complejidad adicional? Tampoco tengo una explicación completa, pero allá van algunos ingredientes:

- El mundo físico es necesariamente distribuido. Los activos, equipamientos e infraestructuras están distribuidas por el territorio, en condiciones locales diversas, con capacidades de conectividad variables y dependientes de factores difícilmente gestionables.

- La digitalización del mundo físico requiere la colaboración de sistemas en múltiples capas, con tecnologías y protocolos diferentes. Este punto representa claramente el concepto ChipToCloud. Responde a la idea de diseñar sistemas capaces de integrar y coordinar componentes digitales embebidas en un chip, en un sistema de control, en sistemas de conectividad multiprotocolo (desde señales electrónicas y protocolos industriales, hasta la pila TCP/IP propia de los sistemas digitales). Además en cada capa existen arquitecturas de proceso diferentes —chips, PLCs, servidores, y servicios cloud— que también deben integrarse y coordinarse.

- La digitalización de activos físicos tiene requisitos más exigentes de calidad y respuesta funcional. Un error en una transacción bancaria —por doloroso que sea— es más fácil de arreglar que un coche que se estrella contra un edificio. Los sistemas físicos digitalizados deben garantizar su comportamiento en condiciones críticas, y eso impone una exigencia mayor —que incluye una regulación más estricta— sobre su diseño y desarrollo.

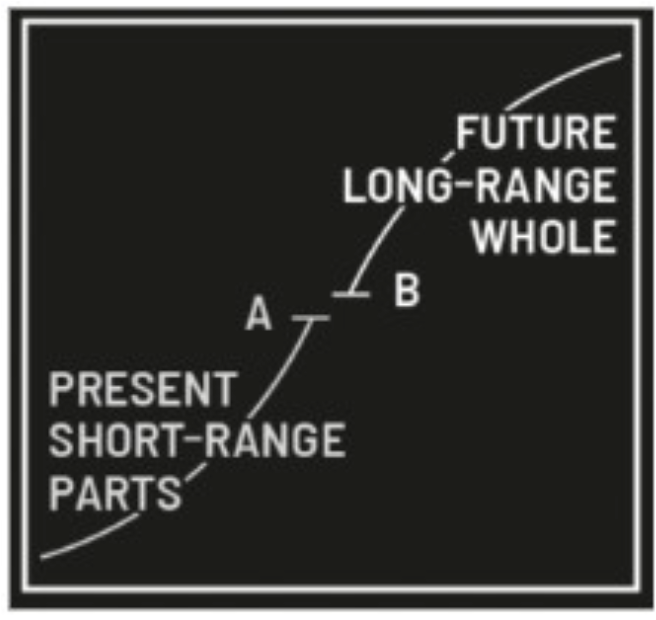

- La digitalización de las infraestructuras y los activos físicos debe garantizar su funcionamiento a largo plazo. Una vez vendido, un coche debe garantizar sus funcionalidades y características al menos durante 10-15 años. Una máquina industrial se adquiere para producir durante décadas de forma robusta, continuada y predecible. Un sistema digital, por el contrario, lanza versiones y corrige errores cada mes. Conciliar ambas visiones de cómo deben funcionar las cosas es un reto de un alcance mucho más profundo de lo que quizás parezca.

Lo más importante: todos estos activos físicos y digitales que necesitamos coordinar, están al servicio de las personas. Además son operados, mantenidos y gestionados por humanos que toman decisiones en base a la información de la que disponen y al conocimiento y experiencia adquiridos durante años. Esta participación imprescindible de las personas en los sistemas tecnológicos que pueblan el entorno, incrementa enormemente su complejidad. Pero sin humanos no hay propósito y todo se convertiría en un absurdo. Así que es imprescindible que aprendamos a integrar en la visión de los sistemas tecnológicos este factor crítico de complejidad humana que impera en el mundo actual e, indudablemente, en el mundo del futuro.

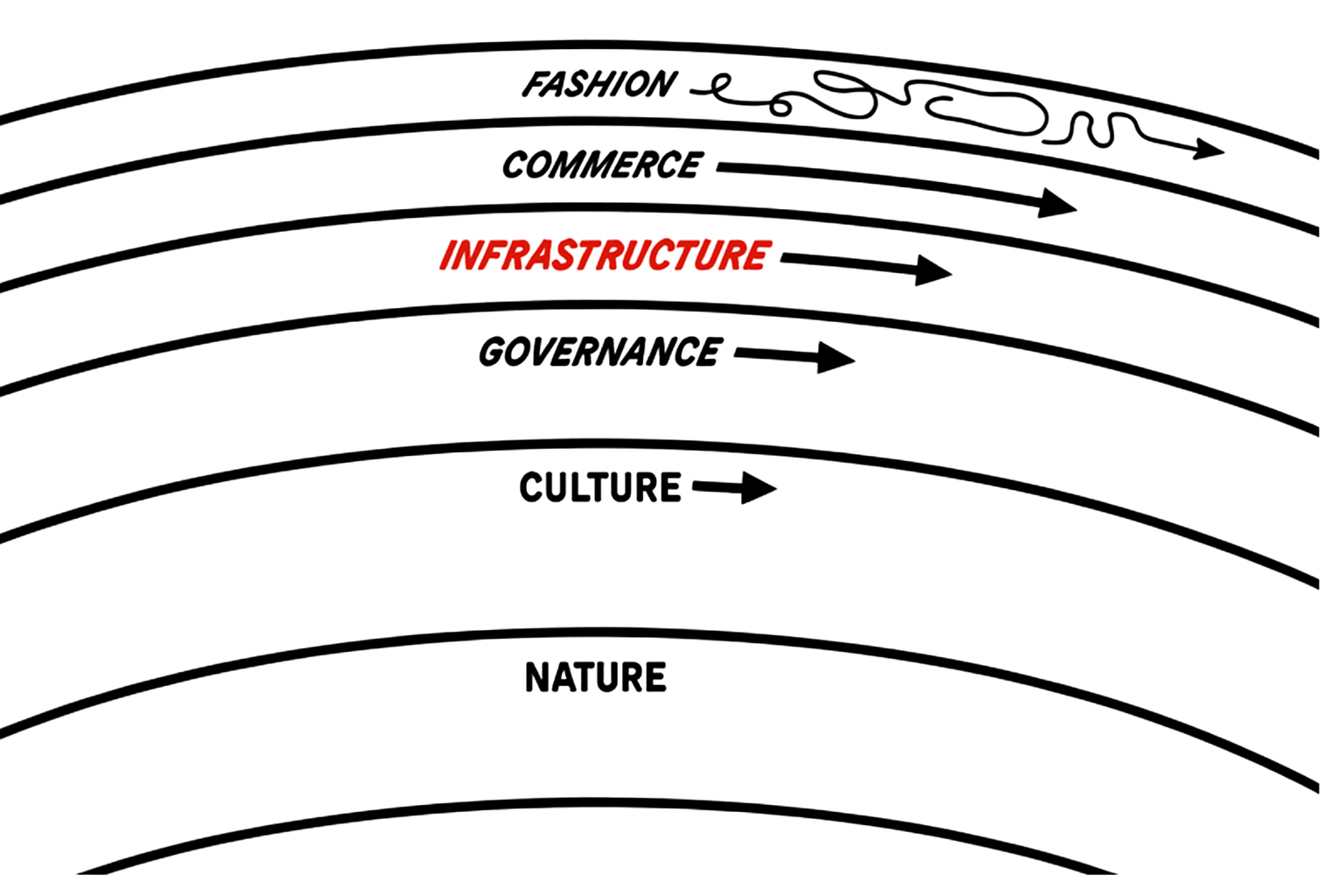

Stewart Brand de la fundación Long Now, propone un modelo estructurado por capas para analizar cómo se transforman las civilizaciones. Cada capa tiene un ritmo diferente de cambio, desde la rapidez de los cambios de gustos y modas, hasta la rigidez de los cambios en el entorno natural. Cada capa influye en sus capas contiguas, propiciando cambios de la capa contigua más lenta, o imponiendo fricciones de las capas próximas que se transforman más rápido [1].

A mí me parece que el modelo propuesto por Brand describe muy bien las complejidades a las que nos enfrentamos para abordar el reto —y la oportunidad— de la digitalización de nuestro entorno físico, sus infraestructuras y procesos.

Propósito

No sé si son exactamente propósitos, porque quizás les falte concreción. Pero detrás del concepto ChipToCloud que acabo de presentar emergen aspiraciones que moldean nuestra forma de afrontar los proyectos en los que nos involucramos.

La mera reflexión y la curiosidad que despierta la visión de digitalización ChipToCloud, es una motivación intelectual poderosa para cualquier mente inquieta e interesada por entender el contexto en el que vivimos. Pero como somos ingenieros, no nos gusta pararnos sólo a pensar, nos gusta aprender y descubrir haciendo. Como solemos decirnos a nosotros mismos por aquí, el que no hace no sabe.

Así que la primera aspiración es puramente ingenieril. Consiste en la ambición de diseñar mecanismos y tecnologías que nos permitan entender y controlar estos sistemas cada vez más complejos. Como ingenieros buscamos la forma de construir capacidades que nos permitan predecir y controlar estos sistemas, mediante la coordinación de sus componentes digitales y mecánicas, así como sus estructuras y sus procedimientos.

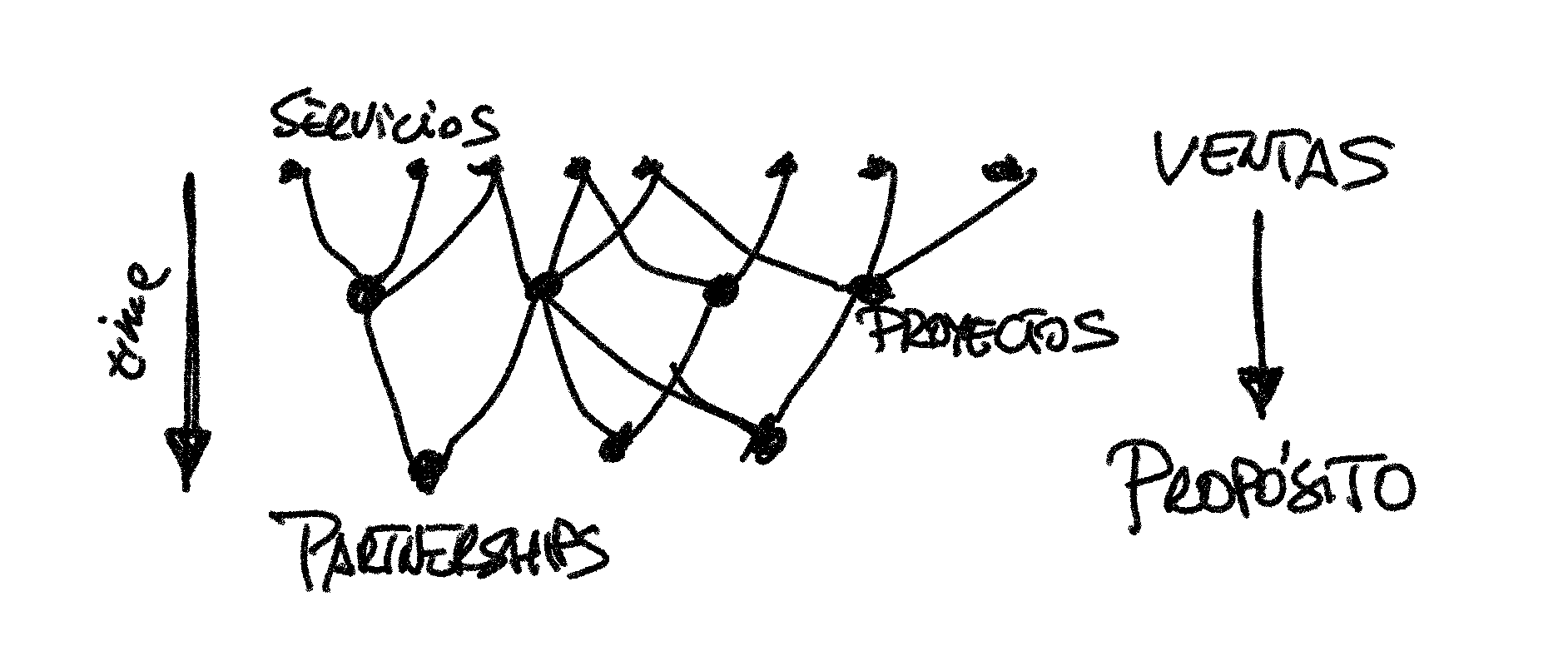

Esta primera aspiración es imprescindible para alimentar la siguiente que es nuestra aspiración mercantil, como profesionales de la ingeniería digital, como empresa. Nuestro propósito es trabajar con nuestros clientes para que puedan ofrecer mejores productos y servicios. Y estamos convencidos que para hacerlo es imprescindible adoptar soluciones que digitalicen sus negocios desde el chip hasta el cloud, y que les ayuden a mejorar la calidad, a optimizar sus costes y a diferenciarse en el mercado.

Pero ojo, un ingeniero no es un inventor. A los ingenieros nos gusta ver las cosas funcionando, produciendo resultados y expandiendo su impacto en la vida real y cotidiana. Como empresarios, nos damos por satisfechos con quedarnos con una parte de los beneficios obtenidos por nuestros clientes.

Más allá de estas aspiraciones, existe una de índole comunitaria, que es tan importante como las demás. La aspiración de que integremos estas capacidades digitales en la gestión de lo común —que no es sólo lo público, sino también lo compartido— y con ello garanticemos que nuestras comunidades dispongan de bienes, servicios e infraestructuras útiles que mejoren su calidad de vida a largo plazo. También que seamos capaces de construir estos sistemas para que usen nuestros recursos, los de todos, de forma eficiente, robusta y sostenible.

Satisfacer estas aspiraciones es algo que no podemos hacer solos. Ni nosotros ni nadie. La naturaleza de los sistemas que queremos transformar y mejorar, los conocimientos y experiencias necesarias para hacerlo, y la coordinación de todos los agentes y organizaciones involucradas, requiere la participación de muchos actores. Tantos que quizás sería mejor decir que necesita la participación de todos. Fomentar esta participación, habilitar espacios en los que encontrarnos todos los actores, darnos el tiempo para comprender y debatir las diferentes perspectivas que plantea el reto de la digitalización de las infraestructuras, ese es el propósito de las jornadas ChipToCloud [2] que finalmente organizamos en Oviedo los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre.

Debate

Podéis encontrar información sobre las jornadas en la página del evento. Yo usaré estas líneas para, en primer lugar, agradecer a todos los que asistieron; a todos los que se involucraron, apoyaron e incluso financiaron la iniciativa [3]; pero quiero agradecer particularmente a todos los colaboradores que generosamente se prestaron a compartir sus experiencias [4]. También quiero agradecerle al sol por haber salido esos días —en Asturias estas cosas se agradecen— y habernos permitido lucir nuestras nuevas oficinas en el espectacular parque Purificación Tomás de Oviedo.

Una de las dificultades que enfrentamos continuamente en el contexto de las iniciativas de digitalización en estos sectores, es que no nos entendemos. Todos pertenecemos a diferentes tribus que hablan lenguajes diferentes. Muchos lenguajes diferentes. Algunos usan el lenguaje de negocio, otros el de los expertos tecnológicos; mientras para unos la digitalización está en la nube, otros piensan máquinas industriales, en operación y control; unos hablan de servicios, de innovación, de clientes, mientras otros ponen el foco en los costes, la eficiencia, el ahorro.

Con estos lenguajes cada tribu ha venido construyendo una representación de la realidad, un modelo mental de los sistemas que necesitamos crear y gestionar, y con esta representación una visión de cómo éstos deben evolucionar, cuáles son los problemas relevantes para adaptarlos a los cambios del contexto. Cada uno, una película.

Pero si nos dedicamos tiempo, si creamos condiciones para escucharnos sin la presión del día a día, sin las tensiones que a veces producen las relaciones comerciales, surgen de forma natural los debates importantes:

¿Estamos abordando los problemas relevantes?

¿Estamos garantizando que los sistemas que creamos serán capaces de adaptarse y evolucionar?

¿O realmente nos dedicamos a soluciones que serán sustituidas por otras cada vez más rápidamente?

¿Cuando digitalizamos infraestructuras, fábricas, territorios, podemos permitirnos soluciones efímeras?

¿Estamos construyendo la infraestructura digital que necesitaremos en el futuro?

¿O estamos jugando con piezas que sólo están de moda?

¿Estamos capacitados para comprender la complejidad del reto?

¿Tenemos ecosistemas preparados para abordarlos?

¿Tenemos colaboradores, proveedores, empleados capacitados para hacerlo?

Estas preguntas, y sus debates correspondientes, fueron las que surgieron a lo largo de las jornadas. Pudimos escuchar la perspectiva de los empresarios y la de los ingenieros; la de la administración, la de ejecutivos con dilatada experiencia pero también la de los estudiantes a punto de incorporarse al mundo laboral, todos con la inquietud de prepararse para ser útiles en este contexto que evoluciona continuamente y de forma cada vez más rápida y compleja.

Takeaways

Me llevo unos cuantos aprendizajes de los debates que surgieron en el evento, en las charlas y en los cafés. Algunos necesitan procesamiento y digestión, y otros seguramente reverberarán en el futuro de forma más casual. Pero quiero resaltar tres conclusiones que me han impactado especialmente.

Ángel Llavero, de Meltio, insistió mucho en la importancia de las personas. Tanto de los ingenieros que desarrollan las soluciones tecnológicas, como de los usuarios que la usan en sus actividades diarias. Pero me resultó especialmente relevante su visión del proceso de venta y adopción de soluciones tecnológicas como un proceso de transferencia de conocimiento entre el ingeniero que desarrolla y el usuario final. Es una visión que poca veces tenemos en cuenta, y en el que la IA jugará un rol especialmente relevante en los próximos años.

Joaquín Abril Martorell de Nanomate nos impresionó a todos con su reflexión sobre la necesidad de repensar los modelos de gobernanza que regulan las inversiones estratégicas en tecnología, y cómo esos modelos de gobernanza acaban impactando en las capacidades operativas del día a día. Un ejemplo que comentamos es el impacto que supone no disponer de un proveedor cloud europeo y las dificultades que esto implica para que sectores críticos como la administración, la sanidad o la defensa adopten la tecnología cloud. La limitación de acceso a la innovación, la eficiencia y agilidad que se pierden por no disponer de un proveedor cloud fiable geopolíticamente, es un riesgo que llevamos ignorando mucho tiempo. Algo similar ocurre con la limitada capacidad de producción de semiconductores o la escasez de materiales básicos para la fabricación de chips de las economías europeas.

Quizás la lección que más claramente me llevo es la que sigue de una reflexión de Álvaro Platero, de Astilleros Gondán. Ante las incomprensiones, y los problemas de nuestros propios lenguajes y agendas, las dificultades para vernos útiles los unos a los otros, Álvaro propuso que busquemos tiempo y nos tomemos la paciencia para conocernos mejor. Todos. Proveedores tecnológicos con empresarios industriales; ingenieros y tecnólogos, con usuarios y directores financieros, expertos y recién llegados.

Yo me quedo con la idea de que para ser ambiciosos, para satisfacer las aspiraciones que mencionaba al principio de este post, hacer proyectos de más impacto, establecer relaciones más duraderas y valiosas, necesitamos dejar de vender. En realidad para vender más y mejor, debemos dejar de vender. Dejar de vendernos cosas los unos a los otros, y ponernos a hablar para comprendernos. Y mejor que a hablar, a escuchar.

Propiciar esta conversación fue la motivación para lanzar la iniciativa ChipToCloud desde GALEO. Ahora, nos toca a todos continuarla y si has llegado hasta aquí, mi más sincero agradecimiento por tu interés y también mi más sincera invitación a sumarte a ella.

[1] Stewart Brand: Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning, 2018. Long Now Foundation.

[2] www.chiptocloud.tech, 2025.

[3] En primer lugar el equipo de GALEO, Luisma Hernández Valencia de Asturias Power, la Agencia Sekuens del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo, y seguro que alguien más que ahora olvido.

[4] Angel Llavero (Meltio), Richard Villaverde (CAPSA), Luis Pérez Castaño (Gonvarri), Isabel Caviedes (Alhona), Salvador Bohigas (MSI), Álvaro Platero Alonso (Gondán), Iñigo Olarreaga (Iberdrola | BP Pulse), Patricia López (Idonial), Sergio Baragaño (Room2030), Iván Aitor Lucas del Amo (Principado de Asturias), Joaquin Abril Martorell (Nanomate)… y todos los asistentes que participaron en el debate.